Una se esmera corrigiendo un libro, deshierbando la maleza de errores ortográficos, ordenando primigenias jerarquías tipográficas en formato word (sólo para dar una obvia guía a quien diseñará el libro, a fin de que pueda discernir entre párrafos, títulos, subtítulos, citas, transcripciones, incisos…) y dando uniformidad al texto a partir de criterios editoriales (uso de mayúsculas y minúsculas, versalitas, cursivas, negritas, etcétera).

Una

doblega las vértebras ante el texto para hacer del orden de las palabras —a

veces caótico— una armonía cósmica inteligible para el lector. Incluso, una desentraña

de la frigidez intelectual de un autor no apto para la escritura lo que éste quiso

decir y la forma como pretendió decirlo, procurando mantener su estilo con la

finalidad de no rebasar los límites lingüísticos a los que podría llegar o manteniendo

su altura (cuando es de altos vuelos).

Ante

ese esmero, que por momentos se vuelve una lid de ingenio contra

palabras-rocas-informes

—combate donde el intelecto se escuda tras diccionarios (de conceptos, de sinónimos, de dudas del lenguaje, ideológicos…), manuales y búsquedas en fuentes fidedignas—, inevitablemente (a veces, a pesar del texto y, a veces, a pesar del autor), una sale triunfante ante la legibilidad y la uniformidad obtenidas, que iluminan como si el pulimiento hubiese desentrañado del Averno la presencia angelical del número áureo (de buen gusto para todos, aunque pocos sepan que está ahí, porque lo miran sin verlo).

—combate donde el intelecto se escuda tras diccionarios (de conceptos, de sinónimos, de dudas del lenguaje, ideológicos…), manuales y búsquedas en fuentes fidedignas—, inevitablemente (a veces, a pesar del texto y, a veces, a pesar del autor), una sale triunfante ante la legibilidad y la uniformidad obtenidas, que iluminan como si el pulimiento hubiese desentrañado del Averno la presencia angelical del número áureo (de buen gusto para todos, aunque pocos sepan que está ahí, porque lo miran sin verlo).

En

esa lucha de mente y cuerpo contra las palabras, una grita fuerte contra ellas y

éstas chillan, como bien decía el poeta Octavio Paz.

Una

se esmera en la óptima entrega de su labor (con fatiga intelectual y física de

por medio), sin considerar las manos en las que se deposita el resultado: a

veces diestras, otras confiadas y, por desgracia, algunas garras burdas.

Cuando

se recibe de vuelta el trabajo montado en un diseño, una vuelve a encorvar el

lomo y a hacer de los ojos lupas para observar de nuevo el contenido y atrapar

la gordita errata con patas de chinche o el tramo de incoherencia que se pudieron

haber filtrado en la corrección, y —como quien bajo el atardecer le mira las

chichis a cada hormiga— una busca el detalle o su ausencia dentro y fuera de la

mancha tipográfica.

Es

el momento de la cacería más fina, más precisa y silenciosa: ojos y mente (también,

a veces, a pesar del diseño) buscan insistentes el brillo áureo en la uniformidad

de las paginas y sus folios, acordes con el contenido del índice, en la detección

de líneas viudas y huérfanas, en el uso correcto de guiones, rayas, silabación,

sangrados, interlíneas, descolgados, pantones…, página a página, párrafo a

párrafo…

En

este rastreo de la presa, una habla suavemente con el texto (y a veces despotrica

contra algún diseñador con falta de pericia; una no se encabrita contra el

diseño porque éste tiene lo más importante: el contenido y las constantes de

las formas gráficas); con dulzura lo expurga, como quien atrae a un gato

solovino para compartirle caricias o alimento necesario y, cuando se le tiene confiado

entre las manos, le tusa las lanas que tanto daño le hacen.

En una cacería así

de meticulosa, cómo hace ruido la imprudencia del autor o del responsable de

algún texto (por

lo regular más consciente el primero) que, luego de recibir el documento corregido sobre el que se

dobló la espina y antes de pasarlo a diseño, lo “depura” sin corregir más

nada que no sea el cierre, a diestra y siniestra, de espacios entre palabras, porque

en el procesador de textos básico —que además no

sabe usar— los ve abiertos y, también, porque olvidó, primero, que una

es cazadora de manchas y espacios, de marcas y ausencias, y, segundo, que se le

hizo saber en la entrega del documento corregido que ya estaba limpio de

espacios dobles (de los tantos que tenía en su original).

Hace ruido el

rebuznar de ese acto porque, cuando vuelve a una el texto formado en un diseño,

además de buscar la presa ortotipográfica oculta, se distrae la mente al anular

—como las bolitas en el antiguo videojuego

de Pacman— la plaga de gazapos que brincan distrayendo permanentemente

para que no se encuentre la errata mayúscula.

Moraleja: si usted es autor o el responsable de un texto que debe ser

impreso y tiene un corrector de estilo editorial que le ayuda, no olvide

consultarlo sobre el trabajo que él hace para usted. Consúltelo antes de cagar

la labor del diseñador y del corrector —a quien

horas cuerpo: principalmente nalgas, vértebras y dedos, así como horas

intelecto le cuesta llegar a un buen resultado— y, ante

todo, consúltelo antes de hacer mierda su propio libro o el libro del que usted

es responsable.

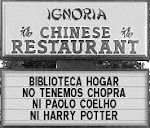

Aquí las imágenes de un segmento del

texto ya “limpio” entregado por el corrector a quien lo contrató y, por último,

el texto que el personaje de las garras entregó para su diseño (después de

“depurar” el trabajo ya hecho) y donde brincan, libres de su imprudencia, los

gazapos-teporingos, los gazapos-sapos, los gazapos-liebres, los gazapos-trogloditas

y hasta torpes gazapos-gigantes-de-Flandes, mientras la erratas discretas andan

por ahí desplazándose en su acompasado vals: